Gerhard Fischer

Ein roter Rubin im Diadem der Moderne

Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne

Notwendig ist alles Seiende entweder grenzend oder unbegrenzt oder grenzend wie auch unbegrenzt. Aber

allein unbegrenzt oder allein grenzend kann es nicht sein. Da nun also das Seiende weder alles aus

Grenzendem noch alles aus Unbegrenztem entborgen scheint, ist offenbar, dass sowohl der Kosmos wie alles,

was in ihm istz, aus Grenzendem und Unbegrenztem zusammengefügt ist.

PHILOLAOS

I

Mnemosyne, eine Titanin, schlief laut griechischer Überlieferung neun Tage lang mit Zeus und gebahr ihm dafür die

neun Musen . Für Warburg war die Riesendame mit dem

zungenbrecherischen Namen die Schutzpatronin seiner Suche. Unter ihrem Namen, der Erinnerung bedeutet, und die

Künste als Kinder des Gedächtnisses nobilitiert, gedachte Warburg ein Bild-Werk zu veröffentlichen, das seine

Forschungen wie in einem Brennglas bündeln sollte.

Am Penelopefaden der Erinnerung haben viele gesponnen: Unvergleichlich schön und erhaben hat das der

Griechendichter Friedrich Hölderlin getan, von dem Bettina von Arnim berichtet, „dass er Stunden lang beim

Gemurmel eines Bachs griechische Oden hersagte“. In pflanzenhafter Schrift und mit fast tintenleerer Feder

schrieb Hölderlin im Juli 1803 den fünfstrophigen Doppelgesang „Mnemosyne/ Die Nymphe“:

Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet

Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist,

Daß alles hineingeht, Schlangen gleich,

Prophetisch, träumend auf

Den Hügeln des Himmels. Und vieles

Wie auf den Schultern eine

Last von Scheitern ist

Zu behalten. Aber bös sind

Die Pfade. Nämlich unrecht

Wie Rosse, gehn die gefangenen

Element und alten

Gesetze der Erd. Und immer

Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist

Zu behalten. Und not die Treue.

Vorwärts aber und rückwärts wollen wir

Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie

Auf schwankem Kahne der See.

Wie aber Liebes? Sonnenschein

Am Boden sehen wir und trockenen Staub

Und heimatlich die Schatten der Wälder und es blühet

An Dächern der Rauch, bei alter Krone

Der Türme, friedsam; gut sind nämlich,

Hat gegenredend die Seele

Ein Himmlisches verwundet, die Tageszeichen.

Denn Schnee, wie Maienblumen

Das Edelmütige, wo

Es seie, bedeutend, glänzend auf

Der grünen Wiese

Der Alpen, hälftig, da, vom Kreuze redend, das

Gesetzt ist unterwegs einmal

Gestorbenen, auf hoher Straß

Ein Wandersmann geht zornig,

Fern ahnend mit

Dem andern, aber was ist dies?

Am Feigenbaum ist mein

Achilles mir gestorben,

Und Ajax liegt

An den Grotten der See,

An Bächen, benachbart dem Skamandros (...)

Patroklos aber in des Königs Harnisch. Und es starben

Noch andere viel. Am Kithäron aber lag

Elevtherä, der Mnemosyne Stadt. Der auch als

Ablegte den Mantel Gott, das abendliche nachher löste

Die Loken. Himmlische nemlich sind

Unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich

Zusammengenommen, aber er muß doch; dem

Gleich fehlet die Trauer.

Wir zögern lange vor diesen exemplarischen Strophen, wir gewöhnen uns nur langsam an den Drahtseilakt des

Dichters, der einen arkadischen Zustand zu imaginieren versucht. Deshalb kann man diese Dichtung unter die

extremsten Künste reihen – wer sich darin ausdrückt ist ein sonderbares, unzeitgemäßes, abweichendes und man

könnte sagen: entrücktes Subjekt.

Und da ist noch ein Schriftsteller, Marcel Proust genannt, der in die Erinnerungsarbeit mit dem Jahrhundertroman

„Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ getaucht ist. Ein solches Werk, dass die Zeit zum Subjekt hat, geht von

einem Seelenzustand und seinen Assoziationsketten zu einem schöpferischen oder transzendenten Sehpunkt über. Ein

schräger Strahl des Sonnenuntergangs, ein Geruch, ein Geschmack, ein Luftstrom, verdanken ihren Wert allein der

subjektiven Seite, in die sie eindringen.

Prousts großes Werk wird im Sommer 1909 in Paris in Angriff genommen und damit beginnt ein hartnäckiger Wettlauf

gegen den Tod, der die Vollendung des Buches gefährdet hat, bekanntlich war Proust asthmakrank und man merkt es

der „Recherche du temps perdu“ an, dass sie aus den stockenden Atemzügen des Autors ihr ästhetisches Kapital

schlägt .

Der erste Satz der „Recherche“ eröffnet eine etwa fünfzig Seiten lange Episode. Wovon spricht diese Episode? Vom

Schlaf. Der Proustsche Schlaf besitzt stiftenden Wert; es handelt sich um einen Schlaf, der geschrieben werden

kann: „Ich habe versucht, mein erstes Kapitel in die Eindrücke des Halbwachseins zu hüllen“, äußerte Proust, und

weiter lesen wir: „Im Schlaf versammelt der Mensch um sich im Kreis den Lauf der Stunden, die Ordnung der Jahre

und der Welten... doch können ihre Ordnung durcheinandergeraten, sie können zusammenbrechen“. Es geht darum, die Schleusen der Zeit zu öffnen, den

logischen Panzer der Zeit anzugreifen, es gibt keine Chrono-logie mehr (wenn wir denn die beiden Teile des

Wortes trennen wollen).

Natürlich kann eine derartige Revolution der Logik nur eine dumme Reaktion auslösen: Alfred Humblot, Lektor im

Verlag Ollendorf, erklärte nach Erhalt des Manuskriptes „Du côté de chez Swann“ („Unterwegs zu Swann“): „Ich

weiß nicht, ob ich ein Brett vor dem Kopf habe, aber ich begreife nicht, welchen Zweck es haben soll, dreißig

Seiten darüber zu lesen, wie sich ein Herr in seinem Bett wälzt , bevor er einschläft.“

Der Literatursemiologe Roland Barthes sprach von der rhapsodischen Struktur der „Recherche“, das heißt

(etymologisch) zusammengenäht, übrigens eine Proustsche Metapher. Das literarische Werk wird wie ein Kleid angef

Die Schlußfolgerungen, zu denen Warburg in diesem Text aus dem Jahre 1893 gelangt, sind bemerkenswert, nimmt er

doch sieben Jahre vor der Freudschen „Traumdeutung“ das Paradigma des Traums als eigenständige

Interpretationsachse vorweg. Warburg bietet den Traum nicht als Deutungsinhalt an, sondern als einen Appell zur

Deutung. Walter Benjamin wird dreißig Jahre später das Bild in einer „Dialektik im Stillstand“ erfassen. Wie Marcel Proust in der „Recherche“ mit

einer Darstellung des Raums des Erwachenden beginnt, greift Benjamin das Erwachen als dialektische Bruchstelle

im höchsten Grade auf: „Sollte Erwachen die Synthese sein aus der Thesis des Traumbewußtseins und der Antithesis

des Wachbewußtseins? Dann wäre der Moment des Erwachens identisch mit dem ‚Jetzt der Erkennbarkeit’, in dem die

Dinge ihre wahre surrealistische Miene aufsetzen (...)“

Das dem Schlaf entsprungene Werk beruht auf einem provozierenden Prinzip: Der Desorganisation der Zeit (der

Chronologie). Dies ist nun ein sehr modernes Prinzip .

II

Die Zeit, als das neunzehnte Jahrhundert ins zwanzigste kippte, ist die Zeit Warburgs. In Wien am Alsergrund,

Berggasse 19, wagte sich Sigmund Freud in die Tiefen des Unbewußten und deutete die Träume; hoch in den Bergen,

nahe dem Schnee, nahe dem Adler prophezeite Friedrich Nietzsche: „Man muß das All zersplittern, den Respekt vor

dem All verlernen“. Tausend Meter unter dem Meeresspiegel und auf dem Mond tauchte Jules Verne auf, Bühnenzauber

und echte Magie erblühten im Gaslicht des neunzehnten Jahrhunderts und es ereigneten sich zu Hauf sexuelle

Peitschenspielchen in den Stallungen der Superreichen und schmuddelige Orgien in den stickigen Quartieren des

Lumpenproletariats.

Die gerichtete, beschleunigte Zeit hatte sich in der Moderne flächenmäßig über den gesamten Gesellschaftskörper

ausgebreitet. Aaeroplan, Eisenbahn, Automobil, Telefon, Radio und Grammophon spielen extensive Rollen. Siegfried

Kracauers „Schriften zur Massenkultur“ bezeugten, das „Tohuwabohu verdinglichter Seelen“. Die futuristischen

Apparate der modernen Zeit hat der Bauhauskünstler Otto Umbehr in der Montage „Der rasende Reporter“ im Jahre

1926 ins Blickfeld gerückt, das Maschinenlabor explodiert und man hat nie zuvor die Inkunablen der

Geschwindigkeit so fokussiert gesehen wie auf diesem Bild.

Es ist ein drangvolles Durcheinander. „Sonnenfinsternis“ (1926) betitelt George Grosz eines seiner Gemälde. Die

Sympathie des Malers gehört über weite Strecken Aufrührern, denen die Despotie der Kapitalisten nicht weniger

barbarisch vorkommt als die russische Autokratie. Die zahme deutsche Arbeiterbewegung jener Jahre bleibt ein

geeigneter Stoff für reizvolle Literatur wie sie der Mann mit der Zigarre und Lederjacke, genannt Bertolt

Brecht, geschrieben hat. Thomas Pynchon hingegen ist die amerikanische anarchistische Arbeiterbewegung eine

große Totenklage wert, sein Roman „Against the Day“ verleitet mit Dynamit und Kunst zum Aufruhr.

In diesen Brennpunkten ereignen sich die vorerst tastenden, dann galoppierenden Denk-und Bildbewegungen eines

verwegenen jüdischen Gelehrtenkreises, der in Hamburg residierte.

Die Geschichte des Warburg- Instituts war von Anfang an ein wenig abenteuerlich. Sein Begründer Aby Moritz

Warburg, im Jahre 1866 in Hamburg geboren, war der älteste Sohn einer Bankiersfamilie, die auf eine

hundertjährige Tradition zurückblickte, er weigerte sich in die Firma einzutreten, nachdem er mit achtzehn

Jahren beschlossen hatte, das kontemplative Dasein eines Gelehrten zu führen und sich dem Studium der

Kunstgeschichte und Archäologie zu widmen.

Warburg studierte in Bonn und in Strassburg. Die Briefe, die Warburg in der Bonner Zeit an seine Mutter Charlotte

Warburg schrieb, sind aufschlußreich, zeigen sie doch die bourgeoise Stofflichkeit seiner Existenz. „Aby hielt

auf Form, sah immer gut aus – mengte sich nicht unter das Volk“, heißt es schon über das Kind . Sein Taschengeld für das Studium ist ihm zu gering, „er

sei zur blutigsten Sparsamkeit gezwungen“, er verwende „nur noch spitze Federn, um weniger Dinte zu

gebrauchen.“ Er dankt für eingetroffene Eßwaren und

Weinflaschen erster Güte, zuzüglich Zigarren sonder Zahl, Bier und Sekt fließt in Strömen bei Feiern mit

Kommilitonen, Kegel- oder Billardspiele wechseln mit Skatpartien. Morgens frequentiert er den Barbier zum

Rasieren und Frisieren, nachmittags den Fechtmeister und da ist der rheinische Karneval, dessen erotisches Flair

er zu genießen versteht. Im Brief vom 23.2. 1887 blitzt Erogenität auf. Folgen wir einigen flackernden Zeilen:

„(...) Sonntag waren wir... in Köln und zwar als 5 Schornsteinfeger, die zusammen an einer zusammenlegbaren

Leiter herumschleppten und exercierten; wir sahen sehr komisch aus: ganz schwarz, bis über den Kopf durch die

Kapuze verhüllt, nach der Größe sortiert,...mit weißen Glaces und Halbmaske...Wenn hübsche Mädchen am Fenster in

der I. Etage waren, stellten wir unsere Leiter zusammen, ich stieg hinauf und machte meine Referenz natürlich

unter kolossalem Halloh der Menschenmenge (...)“.

Die Volksmasse wird den Einzelgänger Warburg immer wieder anlocken wie sein Spätwerk eindringlich vor Augen

führt. Die scheinbar unausrottbare Bildungsfeindlichkeit der Unterschicht will Warburg aufbrechen, er bastelt

fleißig an Bildersammlungen im volkstümlichen Ton, nie die Gebote der Aufklärung außer Acht lassend. So

beabsichtigt der Dreiundsechszigjährige im Jahre 1929 den Wasserturm im Stadtpark von Hamburg zum Planetarium

auszubauen und hier eine Dauerausstellung einzurichten. Er konzipiert einen Bildpfad durch den Weltraum und gibt

diesem den Titel „Bildersammlung zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde“.

III

Im Florenz der Renaissance wird der Kunststudent Aby

Warburg im Jahre 1888 ein „großes helles 3 fenstriges Zimmer nach Süden, mit wunderbarer Aussicht“ beziehen. Er

beklagt den „widerlichen Südwind“, da dieser eine „erschlaffende süße Luft“ mitsichbringe . Und doch wird Warburg über die Maler der zweiten

Hälfte des Quattrocento, die in ihren Bildwerken das Spiel der Lüfte und Winde einkapselten, intensive Studien

anstellen.

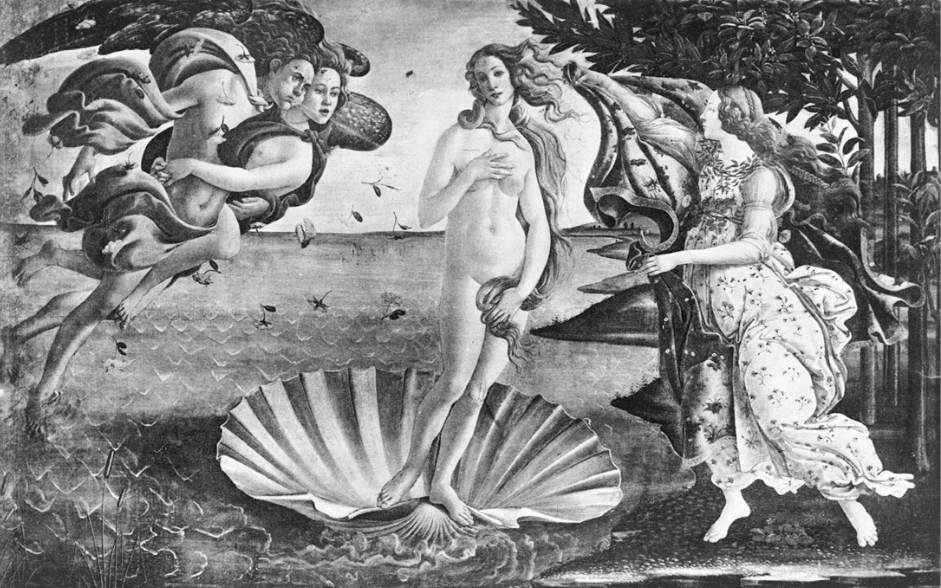

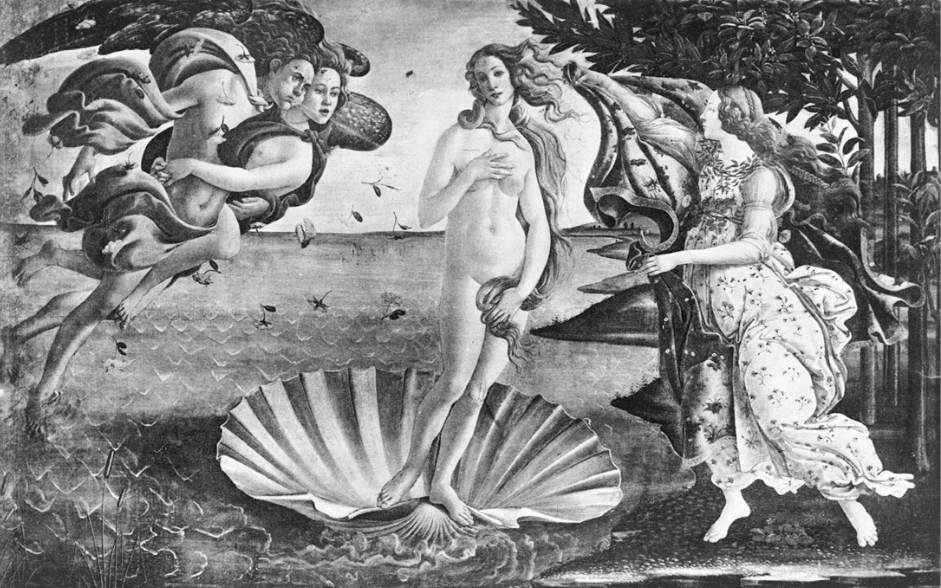

Wir denken an Sandro Botticellis Gemälde „Die Geburt der Venus“ (1484-86). Wir sehen Venus wie sie in einer

Muschel über das Meer von Zephyrwinden ans Ufer getrieben wird: „(...) Darin in lichter Duftgestalt erwächst Ein

Mädchen nicht wie Menschen anzusehn. Auf einer Muschel treiben es, dem Himmel Zur Wonne, weiche Weste ans

Gestade. 100 Du nenntest wahr den Schaum und wahr das Meer Und wahr die Muschel, wahr das Wehn der Winde. Das

Leuchten sähst du in der Göttin Augen, Den Himmel lächeln rings, die Elemente, Den Sand mit weißem Tuch die

Horen decken, Die Luft die losen, weichen Haare kräuseln“ so beschrieb der Humanist Angelo Poliziano im Jahre

1494 in den Stanze per la giostra“ die Aphrodite Anadyomene“, und variiert Hesiods Schöpfungsmythos, der seinem Text zugrunde liegt.

Da Poliziano den Westwinden das Attribut lasziv („zefiri lascivi“) zuschreibt, gestatten wir uns an diesem Punkt

eine kleine Abschweifung in die griechische Mythologie, und nehmen wir eine Spurensicherung der seit dem Zweiten

Jahrtausend bezeugten Windkulte vor. Venti sind dämonisierte Verkörperungen von Winden, seien es Brisen, Stürme

oder Wirbelwinde. Venti sind Bewegungen der Luft, charakteristisch ist die Stimme (man hört sie) und die

Schnelligkeit, weshalb man sie geflügelt oder als Flügelpferde darstellte. Venti werden von Göttern entfesselt

oder besänftigt. Homeros beschreibt Zeus als „Wolkensammler“ und Regengott, der Aiolos beauftragte „Walter der

Winde zu sein (Hom. Od.10, 21). Ausserhalb des Mythos deuten Venti kosmologisch Zeit und Raum an. Die am „Turm

der Winde“ in Athen in Stein dargestellten vier Haupt-

und vier Zwischen-Winde sind mit Beischrift versehen. Erstere heißen dort Boreas (Nordwind oder „König der

Winde“ (Pind. P. 4, 181), der Finsternis, Kälte und Schnee bringt), Apeliotes (Ostwind), Notos (Südwind),

Zephyros (Westwind), letztere Kaikias (Nordostwind), Euros (Südostwind), Lips (Südwestwind), Skiron

(Nordwestwind). Diese Namen sind großenteils panhellenisch, für lateinische Äquivalente ist Plinius nat.2 ,

119-121 wichtig. Die bekanntesten mythologischen Venti sind Boreas und Zephyros, zu denen Achilleus betet, den

Scheiterhaufen des Patroklos zum Brennen zu bringen (Hom. Il.23, 193-197). Darauf geht Iris als Botin zu den

Venti, die im Haus des Zephyros schmausen. Hesiod nennt Boreas, Notos und Zephyros als Söhne des Astraios und

der Eos und als Brüder der Sterne, „im Äther geboren“ heißt Boreas auch bei Hom. Od. 5, 296.

Auf dem „Turm der Winde“ sind alle acht Winde in der Richtung, aus der sie blasen nach rechts schwebend,

unterhalb des Gesimses angebracht, die Venti sind fast alle bekleidet bis auf den Frühlingswind Zephyros, um

dessen Nacktheit ein wehendes Gewand voller Blumen drapiert ist. Zephyros durchläuft in antikem Text- und

Bildquellen zahlreiche erotische Abenteuer, nicht zuletzt die Knabenliebe zu Hyakinthos:

Der Stangenkrater des Eucharides-Malers in Ferrara und der Skyphos des Lewis-Malers in Neapel verdeutlichen

diese amour fou.

Mit Zephyros schwingt die Lust, ein rasendes Begehren. Auch auf Lesbos, Sapphos Insel, singt der Liebeszauber,

kein Grieche war darüber empört, erst Römer nannten Sappho Hure oder Lesbe. Tritt Zephyros im „Turm der Winde“

als Blüten-Ephebe in Erscheinung, wird in den Vasenmalereien des ausgehenden sechsten und beginnenden fünften

Jahrhunderts die erotische Jagd nach Hyakinthos durch einen virilen Zephyros effektvoll dargestellt-Georges

Dumézil hat den homoerotischen Bund des „erastes“ (Zephyros) mit dem „eromenes“ (Hyakinthos) in der

indogermanischen Gesellschaft als Erziehungsform offengelegt. Die wilden Energien, die in den Quellen

zirkulieren, sind in Botticellis „Venus“ wie ein leise pochender Herzschlag noch zu vernehmen – zart: Wie

Eiskristalle, hat Botticelli Rosenblätter über das ganze Bild verstreut und die Physik des Windhauches trefflich

gemalt, und er hat mit der „Geburt der Venus“ ein Lockmittel ersonnen, um die antiken Quellen, pendelnd zwischen

Eros und Thanatos, sichtbar zu machen .

Aby Warburg hat die wie in Zeitlupe angehaltenen Bilderfindungen Botticellis zum Gegenstand seiner Dissertation

gemacht, die Schlußpassage wird uns lange im Gedächtnis bleiben. „Von manchen Frauen und Jünglingen

Botticellis“, schreibt er, „möchte man sagen, sie seien eben erst aus einem Traume zum Bewußtsein der Außenwelt

erwacht, und, obgleich sie sich der Aussenwelt wieder thätig zuwenden, durchklängen noch Traumbilder ihr

Bewußtsein.“

Die Schlußfolgerungen, zu denen Warburg in diesem Text aus dem Jahre 1893 gelangt, sind bemerkenswert, nimmt er

doch sieben Jahre vor der Freudschen „Traumdeutung“ das Paradigma des Traums als eigenständige

Interpretationsachse vorweg. Warburg bietet den Traum nicht als Deutungsinhalt an, sondern als einen Appell zur

Deutung. Walter Benjamin wird dreißig Jahre später das Bild in einer „Dialektik im Stillstand“ erfassen. Wie Marcel Proust in der „Recherche“ mit

einer Darstellung des Raums des Erwachenden beginnt, greift Benjamin das Erwachen als dialektische Bruchstelle

im höchsten Grade auf: „Sollte Erwachen die Synthese sein aus der Thesis des Traumbewußtseins und der Antithesis

des Wachbewußtseins? Dann wäre der Moment des Erwachens identisch mit dem ‚Jetzt der Erkennbarkeit’, in dem die

Dinge ihre wahre surrealistische Miene aufsetzen (...)“

Zu dem stereoskopischen und dimensionalen Sehen in die Tiefenschichten eines Kunstwerks, gesellt sich Warburgs

Faszination der Androgynität, die in der Bildproduktion von Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippino

Lippi vor Augen tritt. Diese Bilder und ihr terrain vierge zeigen meist Darstellungen von Nymphen. Das Reich der

Nymphen: Sie halten in der Hand einen belaubten Zweig, der einen durch Berührung verwandelt oder sie tauchen in

lauwarmes Brunnenwasser unter, in dem man ertrinken kann. Aby Warburg umkreist und streift das Fliehende: Objekt

und Ende des Begehrens ist die Nymphe, der man immer auf der Spur ist ohne sie je zu erreichen.

In der feingliedrigen Kunst des Quattrocento suchte Warburg die Wiederkehr des antiken Heidentum und er machte

darauf aufmerksam, wie hoch die Kunst des Nordens bei den Italienern des fünfzehnten Jahrhunderts in Kurs stand.

Was ihn nicht minder interessierte, waren soziale und politische Wirklichkeiten, die durch symbolische

Kommunikation geprägt waren. Ritualisiertes Verhalten machte Warburg zu einem Strukturprinzip städtischen

Gemeinschaftslebens, demnach erfüllten öffentliche Rituale in Gestalt von Festzügen und Prozessionen ambivalente

Funktionen. In Warburg ist auch ein Bildhistoriker der Krisenzeit der florentinischen Republik im fünfzehnten

Jahrhundert zu entdecken.

Will man die Renaissance Ideale verstehen, muß man die kosmologischen Motivreihen - die in vielem antiken Quellen entstammen- dechiffrieren,

und man muß die zahllosen Traktate zur Autonomie des Subjekts, die im fünfzehnten und im sechzehnten Jahrhundert

veröffentlicht wurden, berücksichtigen, schon der dreiundzwanzigjährige Giovanni Pico della Mirandola sprach

1486 vom Menschen als Chamäleon und als „Bildhauer seiner selbst“. Petrarca trat mit dem bis in die Moderne

wirkungsträchtigen Text „Aufstieg auf den Mont Ventoux“ hervor, Dantes „Philosophische Schriften“ zirkulierten,

die Sprachphilosophie warf ihre Schatten voraus und

Leon Battista Alberti, „der Seiltänzer der Selbsterschaffung“ schuf ein theoretisches Oeuvre zu Kunst,

Wissenschaft und Technik, fast gänzlich bilderlos.

Albertis ikonophobischer Pfad ist der rein literarischen Beschreibung („commendare alle lettere“) verpflichtet

und steht an der Schwelle eines epochalen medienhistorischen Umbruchs: dem Buchdruck. Albertis um 1440

veröffentlichte vierseitige Schrift „Descriptio Urbis Romae“ bedurfte keiner ergänzenden Bilder oder

Zeichnungen, schon Ptolomäus verzichtete in der erstmals wieder 1409 erschienenen „Cosmographia“ auf eine

zeichnerische Darstellung der Welt, lediglich achttausend Koordinatenpaare, akribisch eingetragen, zeigen

geographische Wendepunkte an.

Wendepunkte in der Klassifikation der Welt setzte das Zeitalter der Frührenaissance gar viele, da ist auch die

Erprobung und Auslotung der Zentralperspektive nicht

zu übersehen. Mit der Methode der perspektivischen Raumdarstellung (19) simulierten Alberti und Filippo

Brunelleschi eine geordnete Welt, in der sich das moderne Subjekt orientieren, also eine Identität ausbilden

kann. Alberti bildete einen verästelten Diskurs über den Akt des Sehens aus und charakterisierte die Eigenart

des Sehens in der Gegenüberstellung von zentralem und lateralem Sehen, anders gesagt, mit der Art, in der sich

das Sichtbare für unsere Augen nicht nur in der Tiefe sondern auch in den Randbezirken verändert.

Alberti unterschied demnach die äußeren Strahlen, die die Außenfläche der Sehpyramide bilden und die dem Auge die

Größe und Form der Gegenstände übermitteln, die mittleren Strahlen, die den Körper der Pyramide bilden und „ in

der Art eines Chamäleons“ wie er sagt, die Farben der Gegenstände mitteilen und schließlich den zentralen

Strahl, den stärksten, der es ermöglicht, die Dinge mit größter Schärfe zu sehen und den Alberti „den Fürsten

der Strahlen“ nennt. Dass der Akt des Sehens sich weder auf eine mathematische Überlegung noch auf

physiologische Daten reduzieren läßt, die das scharfe zentrale und foveale Sehen auf ein 6-7 Grad begrenztes

Feld beschränken, sondern auch ein spiritueller und symbolischer Akt sein kann, hat der Maler Masacchio einige

Jahre vor Brunelleschi und Alberti mit der unerhört kühnen Bildkonzeption (unter Einblendung perspektivischer

Malerei) für das Grab des Domenico Lenzi in der Dominikanerkirche S. Maria Novella (Florenz) realisiert,

dargestellt sind die göttliche Trinität sowie die Figuren der Kreuzigung. Die Fresken Masacchios, auf die

Warburg ein Auge geworfen hat, wirken heute wie das Vermächtnis eines jungen Malers, der wenig später auf einer

Reise nach Rom mit nur sechsundzwanzig Jahren gestorben – wir schreiben das Jahr 1428 .

Im zweiten Blick auf die Renaissance offenbart sich uns Machiavellis Kalkül der Machtsicherung, das der

„Fremdheit der Menschen gegeneinander Rechnung trägt.“ In den Quellen lesen wir, dass die Kriegsfürsten der

Renaissance Geld bis an die Kamine besaßen, sie beschäftigten kleine Armeen von Schreibern und Miniaturisten, um

den materiellen und symbolischen Wert ihrer Besitztümer zu inventarisieren. Die Truppen des Frederico da

Montefeltro , Herzog von Urbino, plünderten Städte,

massakrierten die Bevölkerung und raubten Kunstschätze. Maler wie Paolo Uccello, Pedro Berruguete und vor allem

Piero della Francesca standen dem Herzog zu Diensten. Der Herzog von Urbino war mit Sicherheit einer der

reichsten Männer seiner Zeit, seine Bibliothek und seine Kunstwerke zählten zu den bedeutendsten der

Renaissance. Auf 335 000 Dukaten beziffert ein Inventar sein Vermögen, gering im Vergleich dazu war der

Reingewinn von 18 000 Dukaten des Medici-Konzerns, eines Wirtschaftsunternehmens europäischer Bedeutung. Will

man die Kunstakte der Renaissance und deren Verschränkung mit der politischen Ökonomie verstehen, muß man das

sozio-ökonomische Umfeld berücksichtigen, auch diese Wegstrecke der Spurensicherung hat Aby Warburg

zurückgelegt.

IV

Seit 1886, also seit Begin des Studiums, führte Warburg regulär Buch über seine Bücherankäufe. Mit der Zeit

vermehrten sich die Bücher wie Kaninchen. 1922 waren es bereits 15 000 Bücher, die das Fassungsvermögen von

Warburgs Wohnhaus in der Heilwigstraße 114, gelegen in Hamburgs Stadtteil Eppendorf, überstiegen . 1926 wurde schließlich am Nachbargrundstück ein

Bibliotheksneubau mit überkuppeltem ovalen Lesesaal eröffnet, der eine horizontale und eine vertikale Verzahnung

der Wissensgebiete gestattete und mit modernsten Technologien ausgestattet war. Wie eine Fahne im Wind flatterte

der griechische Schriftzug Mnemosyne in feinziselierter Gravur über dem Türsturz im Eingang der

Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Wer denkt dabei nicht an die goldgewandete Mnemosyne, die in

Pindars 6. Isthmischer Ode majästetisch vor Augen tritt. Wenn Warburg sich in der Bibliothek in seine

Forschungen vertiefte, teilte er den Hort der Gelehrsamkeit mit der relevanten wissenschaftlichen Prominenz

seiner Zeit: In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Modernisierung der abendländischen

Gelehrtenkultur mit Beginn der Aufklärung von den Rändern her erfolgte, denn Warburgs Bibliothek, ein hortus

conclusus, wandelte sich erst nach und nach von einer Privatbibliothek in eine öffentliche Institution .

Naturgemäß gedeihen solche Anstrengungen auf materieller Grundlage, die das Großkapital der Familie Warburg

trefflich in Szene zu setzen verstand.

Noch rechtzeitig konnte im Dezember 1933 der größte Teil der Bibliothek mit etwa 60 000 Bänden vor dem Zugriff

des Nazi-Regimes gerettet werden. Mit einem an Tollkühnheit grenzenden Mut und instinktgeleitetem Handeln

übersiedelte Fritz Saxl die Bibliotheksbestände nach London und schuf damit die institutionellen Grundlagen für

das heutige Warburg Institute, das als eigenständige Einrichtung der Universität London angegliedert ist.

Im Winter 1933 lagerten am Ufer der Themse 531 Bücherkisten, weiters die fotografische Sammlung mit 25 000

Abbildungen, samt den Regalen, Möbeln und Gerätschaften der Bibliothek. So verschieden die Lebensläufe jüdischer

Intellektueller auch verliefen, gemeinsam ist allen die politische Energie, die sie gegen den Naziterror wie ein

Schutzschild errichteten. Viele Wege führten ins Verstummen, in Verzweiflung, Entbehrung und Tod. Die

Warburg-Mitarbeiter, die aus Hamburg nach London emigrierten, blieben am Leben. Es waren das Fritz Saxl, die

wissenschaftliche Assistentin Gertrude Bing, der Bibliothekar Hans Maier, der Buchbinder Otto Fein, der

Privatdozent der Hamburger Universität Edgar Wind.

Wer ist Fritz Saxl?

Saxl wurde 1890 in Wien geboren, studierte Kunstgeschichte in Wien und Berlin und wurde 1912 mit einer Arbeit

über Rembrandt promoviert. In dieser Zeit fällt das erste Zusammentreffen mit Warburg in Hamburg. Hitzig und

leidenschaftlich erörtern die beiden Querdenker mythologische und astrologische Fragestellungen.

Saxls Forschungsgebiet war die Ikonographie der Planeten. Im Auftrag Warburgs studierte er illuminierte Kodizes

in Wien, Rom und Oxford und legte in drei Bänden ein Verzeichnis astrologischer und mythologischer Handschriften

des lateinischen Mittelalters an . Während der

Erkrankung Warburgs übernahm Saxl die Leitung der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek, er organisierte den

Ausbau und die Einbindung der Bibliothek in den universitären Betrieb der Stadt Hamburg. Saxl fungierte als

Herausgeber umfangreicher Schriftenreihen. Innerhalb nur eines Jahrzehnts, zwischen 1922 und 1933, konnten neben

Einzelpublikationen, darunter die zweibändige Ausgabe der „Gesammelten Schriften“ Warburgs, 21 Bände der Reihe

„Studien“ und jene der „Vorträge der Bibliothek Warburg“ vorgelegt werden. Unter den Verfassern finden sich –

neben dem Philosophen Ernst Cassirer und dem Kunsthistoriker Erwin Panovsky, die der Bibliothek als spiritus

rectores und Hausautoren aufs engste verbunden waren – so namhafte Gelehrte wie die Historiker Percy Ernst

Schramm, Alfred Doren und Hans Liebeschütz, die Kunsthistoriker Walter Friedlaender, Adolph Goldschmidt, Jacques

Mesnil, Gustav Pauli, Julius von Schlosser, Hubert Schrade, Wolfgang Stechow oder Hans Tietze, Altphilologen wie

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Eduard Norden und Richard Reitzenstein, Orientalisten wie Helmut Ritter,

Religionshistoriker wie Franz J. Dölger und Rudolf Eisler, Literaturhistoriker wie Karl Vossler,

Rechtshistoriker wie Conrad Borchling, Ethnologen wie Hugo Preuß und zahlreiche andere .

Man braucht nur auf die Schätze von Fritz Saxls brieflichen Äußerungen zurückgreifen, aber auch seine

publizierten Schriften zur spätantiken Archäologie, zum Mithraskult und zu indogermanischen Gottheiten

durchstreifen, um zu erkennen, dass Saxls Leistung darin bestand, das Lebenswerk Warburgs zu sichern und dessen

Umrisse der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu vermitteln.

Saxl war der erfindungsreiche Copilot Warburgs, der von sich sagte, er sei ein Landstreicher durch die Museen,

Bibliotheken und Archive Europas. Seine „Vollblutforscherleidenschaft“ wurde von Warburg immer wieder gepriesen,

der Kosename „Saxelino“ ist in die Briefliteratur

eingegangen.

Man erkennt in Fritz Saxl einen außergewöhnlichen Menschen, der zur selbstlosen Mitarbeit fähig war und dessen

eigene wissenschaftliche Produktion zu Unrecht in den Hintergrund getreten ist hinter den Leistungen, die er für

die Bibliothek Warburg erbracht hat. Es ist zu wünschen, dass die zweibändige Ausgabe von Saxls „Lectures“, die

in den fünfziger Jahren in England erschienen ist, eine Übertragung ins Deutsche erfährt, und dass in Zukunft

noch ausstehende Materialien für eine intellektuelle Biographie Saxls erforscht und veröffentlicht werden

.

Und da ist noch etwas Bemerkenswertes: Bei Saxl ist alles vorgezeichnet, was im Hause Warburg an Bildexperimenten

gewagt wird. Die Rede ist von dem Bilder-Macher Fritz Saxl.

Saxl stand im Geschützdonner des Ersten Weltkrieges als Leutnant der Reserve an der deutsch-italienischen Front,

die Korrespondenz, die er in den Jahren 1915-1919 mit Warburg führte, zeigt auf, dass Saxl nach seiner Rückkehr

aus dem Krieg als Angestellter im Deutsch-Österreichischen Staatsamt für Heereswesen mit Volksbildungsaufgaben

betraut war. Körper- und Seelentechniken sollten die Konstitution des Militär- Proletariats verfeinern. Für die

Dressur der Volkswehrmänner installierte das Reichsbildungsamt sogenannte „Bildungsräte“: „Aus jeder Kompagnie

wird von der Mannschaft ein Bildungsrat gewählt, dieser kann Mannschaft oder Offizier sein“, notierte Saxl, und

er wertete das Rätesystem als „Versuch, Bildung von unten zu organisieren“.

Im Dienste der Deutschösterreichischen Volkswehr wird Dr. Saxl in der Kaiserstadt Wien und in der Provinz im

Jahre 1919 eine rege Ausstellungstätigkeit beginnen und mit Schwung und ästhetischem Geschick betreiben. Es ist

ein Gang ins Grobe, ungebildete Volk, den der Intellektuelle hier zu beschreiten beginnt. Die Anstiftung der

Unterschichten zur Bildung treibt seltsame Blüten, so verfaßt Saxl im Jahre 1919 den Aufsatz: „Das Proletariat

und die bildende Kunst“ und er tourt mit Wanderausstellungen durch österreichische Ländereien. Begeistert

berichtet er Warburg im Brief vom 15.7.1919 von einundzwanzig Ausstellungen, die bereits ausgearbeitet waren so

wie weitere fünf, die noch in Planung waren: „(...) Ich organisiere, Was? Alles mögliche. Erstens Ausstellungen.

Ich habe den Ausstellungs-Koller, wie meine Frau sagt. Jetzt habe ich in einer niederösterreichischen kleinen

Provinzstadt eine mit dem Titel gemacht: Gartenstädte, Kleinwohnungen und Wandschmuck. Sehr hübsche Bilder aus

englischen und deutschen Gartenstädten, billige anständige Möbel, Steindrucke u.s.w. Außerdem bekommt man in der

Ausstellung auch noch billige gute Bücher zu kaufen. So versuch ich ganz kleine Kulturzellen zu verpflanzen

(...)“ Im Schluß des Briefes heißt es: „Lieber Herr Professor, ich habe Ihnen all den Unsinn geschrieben, um Sie

ein bissel zu unterhalten, werden Sie bitte recht rasch gesund, dann schreiben Sie mir gleich, ich nehme mir

Urlaub und komme zu Ihnen auf Besuch. Viele viele herzliche Grüsse und Wünsche von Ihrem alten Saxl.“

Man beachte den charmanten Wiener Dialekt: „bissel“ statt bißchen steht geschrieben, es scheint ganz so, als habe

in der bürgerstolzen Stadt Hamburg im Hause Warburg der Wiener Dialekt eine nicht ganz so geringe Rolle

gespielt. Man beachte ferner, dass Warburg ein Wiener Warburg Institut andachte und des öfteren ein Briefpapier

verwendete, hergestellt in Wien. Man beachte schließlich, dass Saxl die Dampfküche des Volkes sobald als möglich

verließ, um wieder in die Salonluft zu gelangen.

Ein Blick in die moderne europäische Kunst macht deutlich, dass Saxls pädagogischer Eros nicht isoliert agiert.

Bei allen formalästhetischen Pirouetten, die die Moderne auszubilden versuchte, ist dieser auch ein Hang zu

messianischen Botschaften eingeschrieben. Man denke nur an die zahlreichen Manifeste der Expressionisten,

Dadaisten , Futuristen, Surrealisten und so fort. Da ist Schönbergs Musikodex „Harmonielehre“ aus dem Jahre

1911, der zeitgleich mit Kandinskys Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ erscheint, man beachte Paul Klees

Dozentur am Weimarer Bauhaus, die 1925 in das legendäre „Pädagogische Skizzenbuch“ mündete.

Maxim Gorkis Arbeiterepos „Die Mutter“ entstand 1906 und wurde 1926 von Vsevolod Pudovkin verfilmt; in dem Film

„Panzerkreuzer Potemkin“ (1926) ist es die Wahrheit der geballten Proletarierfaust, die Eisenstein auf der

Leinwand installierte; das Subjektwerden der Massen geriet bei Vsevolod Mejerhold zum großen Massenschauspiel,

mit Maschinengewehren bewaffnete Männer und Frauen sangen im Jahre 1920 unter Moskaus Himmel vom „Reich des

Friedens“ und zum Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale führten 4 000 exzentrische Akteure in

pathetischen Bildern die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1848 bis zur Russischen Revolution auf .

Zahmer, zivilisierter ging es in Wien zu: Hier begann die Volksbildung um 1900 mit der Errichtung von Volksheimen

zu wuchern, erwähnt sei die erste Volkshochschule Wiens, situiert in Ottakring, in der Fritz Saxl 1919 die

antifaschistische Ausstellung „ Das Joch des Krieges. Eine Bilder-Ausstellung“ präsentierte. Theater- und

Kinoaufführungen, Ausstellungen gefolgt von Vorträgen sowie Büchereien waren das buntscheckige Programm, das die

Unterschichten zu mobilisieren hoffte, so leitete 1923 der Zwölftonmusiker Anton von Webern den

Sozialdemokratischen Singverein, 1928 feierte er als Dirigent umgeben von Arbeiterchören „60 Jahre Lied der

Arbeit“.

Allen diesen großen und kleinen, leisen und lauten Ereignissen ist die Tendenz inne, eine proletarische

Öffentlichkeit im Gegensatz zur bürgerlichen auszubilden. Was daraus geworden ist, sehen wir daran, dass die

wilde Kultur der Unterschichten zur kleinbürgerlichen Kultur geschrumpft ist.

V

In der Welt Warburgs sind politischer und persönlicher Wahnsinn untrennbar verquickt. Die Texte und

Bildersammlungen, die Warburg produzierte, erzählen von den Gefährdungen und Grenzen phantasiebegabter

Sensibilität. Familiäre und finanzielle Dissonanzen und das Gewaltsame des Ersten Weltkrieges dürften eine

seelische Dämmerung hervorgerufen haben. Von 1918 an befand sich Aby Warburg in psychiatrischer

Behandlung, zwischen Mai 1921 und August 1924 war

Warburg Insasse im Privatsanatorium „Bellevue“. Die Klinik in Kreuzlingen am Bodensee wurde von dem renommierten

Schweizer Psychiater Ludwig Binswanger geleitet, dessen Nachlass und das „Bellevue-Archiv“ werden im

Universitätsarchiv Tübingen verwahrt. Siebzig Jahre nach Tod Warburgs stehen diese Archive nicht mehr unter

Benutzerbann und so geschah es, dass die Krankenakte Warburg von der Hand Binswangers sowie die Aufzeichnungen

der Pfleger und die Protokolle Fritz Saxls ausgewertet wurden .

Zunächst täglich, dann in größeren Abständen dokumentierte Binswanger den Zustand des Patienten. Binswanger

beschreibt Warburgs Wahnvorstellungen, die latente Aggressivität gegen die eigene Person und das Wärterpersonal,

Phobien und zwanghafte Hygienerituale.

Warburgs Körper kann nicht stillhalten, er ist triebhaft, er stampft, schreit und wütet, nachts und morgens

lamentiert er laut, hält Selbstgespräche oder redet mit sogenannten „Seelentierchen“. Seine Erregung wird mit

der Eingabe von Opiumtropfen, mit strikter Bettruhe und Dauerbädern eingedämmt. Anzeichen einer Besserung sind

kaum wahrnehmbar, so wird der Psychiater Emil Kraepelin zu Rate gezogen, der am 6. Februar 1923 die Diagnose

Binswangers, lautend auf Schizophrenie, in manisch-depressiven Mischzustand umschrieb. Was für eine Krankheit im

diagnostisch genauen Sinn das war, tut wenig zur Sache. Tatsache ist, dass den Wahnsinn als tragische

Grenzerfahrung viele schöpferische Menschen erfahren haben. Man denke an die Schmerzensmänner Friedrich

Hölderlin, Vincent Van Gogh, Antonin Artaud, Ernst

Ludwig Kirchner, Nikolaus Lenau - sie alle und viele Unbekannte mehr waren Traumwandler und Hellsichtige am

Rande des Abgrundes, schon Plotin deutete den Zustand der Existenz als ein Umschattet-Umdunkelt werden.

Wenn man sich an Warburgs bittere Zeit in Kreuzlingen erinnern will, sollte man an ein Schneebild denken: Auf

einem Lichtbild, datiert mit Jänner 1922, sind Aby Warburg und seine Frau Mary auf einem Spaziergang im

tiefverschneiten Park des Sanatoriums „Bellevue“ zu erkennen. „Weiß ist wie ein Murmeln, Flüstern, Beten“,

bemerkte Robert Walser. Walser, der arme, schüchterne Dichter, der „knabenhaft“ zu schreiben wünschte, wird im

Schnee an Weihnachten 1956 im Garten der Irrenanstalt Herisau sterben. Dem Patienten „Nr. 3561“, 23 Jahre

interniert, „ziemt es, möglichst unauffällig zu verschwinden“.

Und weil die Ohnmacht ein Gefühl von Stärke leiht, begann Warburg die Verzweiflungsdisteln auszujäten. Vielleicht

war es einfach so, dass er sich an Platons Lehre von der Dreiteilung der Seele in Vernunft, Mut und Begierde

erinnerte. Mit Vernunft bestritt Warburg am 21. April 1923 vor seinen Mitpatienten in der Anstalt „Bellevue“

einen Vortrag über das „ Schlangenritual der Hopi-Indianer“, mit Mut entfloh er den psychiatrischen Instanzen und mit Begierde

widmete er sich zentralen kognitiven Funktionen wie Denken, Gedächtnis und Wahrnehmung. Auch die Bibliothek, das

Haus der Mnemosyne, in das Warburg 1924 zurückkehrte kann für ihn ein Ort der Genesung gewesen sein. Mit

Paukenschlag konzipierte die architektonische Endfassung der Bibliothek nach Plänen von Gerhard Langmaack und begann mit der genialen Bastelei

an einem Bilderatlas zum Nachleben der Antike, genannt „Mnemosyne-Atlas“.

VI

Der „Mnemosyne-Atlas“ ist zweifelsohne einer der bemerkenswertesten und intelligentesten Bildkompendien zum

Nachleben der Antike.

Konstruiert mit 1180 Fotografien setzt sich der „Atlas“ in seiner letzten Fassung aus 63 Tafeln zusammen. Die von

Warburg ausgewählten Bilder beziehen sich vor allem auf das Nachleben der Antike und zeigen Reproduktionen von

Skulpturen, Reliefs, Grisaillen, Fresken, Friesen, Teppichen, Malereien, Zeichnungen, faksimilisierten

Buchseiten, Reklamezetteln und Zeitungsausschnitten. Dort wo das akademische Denken nicht hinreicht, hilft die

Illustration, das was im Dunkel der Gelehrtenstube zu versickern droht, muß in ein Medium verwandelt werden, das

der Massenkommunikation entspricht.

Warburg tut dies mit Hilfe der Bildmittel, die er am Beginn des 20.Jahrhunderts erwirbt. Dieses Medium im

Zeitalter der Moderne ist die Fotografie. Alles, was wir über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen

Reproduzierbarkeit schon immer wissen wollten, hat der Kunsttheoretiker Walter Benjamin vor etwa siebzig Jahren

niedergeschrieben. Die Fotografie spricht im historischen Perfekt: Die Welt ist stillgehalten, die Melancholie

der Vanitas wird verscheucht. Unter den Bilderfindungen in Malerei und Fotografie ist das Stillleben von

jeglicher Bewegung befreit und Warburgs fotografische Papierberge weisen in die nature morte, sein Bilderatlas

zeigt sowohl den Vorgang des Absterbens des Lebendigen als auch die Beseelung und die Verlebendigung des Toten.

Manchmal ist die Blutspur des Abendlands sogar sichtbar.

Warburgs vergleichende Kulturwissenschaft untersucht parallel zirkulierende und vagabundierende Kulturen. Was wir

sehen, ist ein furios montiertes Bilder-Konvolut zwischen Spurensicherung der europäisch-orientalischen

Bildersprache und Bildgedächtnis der Moderne. Warburg kartographiert im „Atlas“ die Wanderstrassen antiker

Kulturen von Athen nach Alexandria und Indien und von dort rückwandernd über Persien und das muslimische Spanien

nach dem mittelalterlichen Europa und bis in die Kunst des florentinischen Quattrocento zu Botticelli,

Ghirlandaio, Filippino Lippi, Mantegna, Piero della Francesca und bis in die Epoche des Barock. Warburgs

kulturgeschichtliches Panorama ist reich gestuft, zumal in Hinweisen auf Parallel- und Folgephänomene wie sie

uns in Bildern moderner alltäglicher Massenmedien vor Augen treten.

Der „Atlas“ empfing seine Nahrung auch aus der geographischen und kosmischen Position, in die Warburg

aufgebrochen war: Rom, Florenz und Neapel sind die

Städte des Begehrens und auch das Brackwasser der Alster haben am Atlas mitgewirkt. Joris-Karl Huysmans

Städteporträt über Hamburg charakterisierte das Venedig des Nordens in prägnanter Weise. Man muß diesen Text

langsam lesen, damit die farbigen Genreszenen der Speicherstadt am Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts auf der

Netzhaut explodieren können.

Kann man sagen, dass sich die atmosphärischen Nuancen der Meeresluft im Schwarzweiß des „Atlas“ spiegeln?

Wir unterscheiden vier Fassungen des „Mnemosyne-Atlas“, an dem Warburg, Fritz Saxl, Gertrude Bing und Lothar

Freund seit 1924 gearbeitet haben. Eine auf den 15.Mai 1928 datierte Fotoserie von 43 Tafeln, eine andere aus

dem Jahre 1929 mit 19 Tafeln, die Warburg in der Bibliothek Hertziana in Rom vorstellte. In Hamburg erstellte er

eine „vorletzte Serie“ mit 68 Tafeln plus einer vereinzelten Tafel 77, noch im gleichen Jahr entstand die

„letzte Serie“, die 79 Tafeln haben sollte, von denen aber nur 63 Tafeln mit 1180 Objekten fertiggestellt worden

sind .

Allen diesen Fassungen ist der provisorische Charakter der jeweiligen Bildmontagen eingeschrieben, der „Atlas“

bleibt bei Warburgs Tod am 26. Oktober 1929 ein gewaltiger Papiersteinbruch, für den Warburg nie einen

endgültigen Titel zu finden vermochte.

Die Durcharbeitung der Tafeln in immer neuen Motiven erfolgte in skizzenhafter Raschheit. Alles wird immer

ausgetauscht, alles ist zum Austausch vorgesehen. Warburg bereitet vorsichtig, aber hartnäckig sein Material

aus. Rund 2 000 Abbildungen von Kunstwerken sind das Bildreservoir, aus dem er immer neue Konfigurationen zu

bilden vermochte.

Es ist entscheidend wie Warburg die Bildchen auf den Tafeln montierte, innerbildliche Kriterien wie Maß und

Symmetrie, Form und Stellung ergeben ein ästhetisches Koordinatensystem. Wie ein Stoffgewebe aus Ketten und

Einschlagfäden, so besteht der Atlas aus horizontalen und vertikalen Linien. Die Bilder scheinen wie mit Nadel

und Zwirn in die Fläche gestickt. Der langsame oder schnelle Pulsschlag der schwarz-weißen Fotostrecken wirkt

melodiös. Ein ästhetisches Arrangement der Zwiesprache hält die Motivreihen zusammen, determiniert ihre

Nachbarschaft, Motive prallen aufeinander, beruhigen sich, kehren wieder, entfernen sich, ohne größere Ordnung

als die eines Mückenschwarms. Der „Atlas“ wird über weite Strecken zu einem Seherlebnis, das Geist, Emotion und

Empfindungen zu gleichen Teilen anregt.

Den „Atlas“ erkennt man an seiner handwerklichen Machart. Er riecht nach feinem Gedankenleim, rohen Holzgestellen

und schwarzen Tuchbahnen. Wenn die Hand Warburgs das schwarze Tuch berührt, gibt es nur noch Unterschiede des

Druckes, der Geschwindigkeit, des Winkels und der Richtung. Denn die Kunst ist ja nichts anderes als die

Stofflichkeit der Mittel um Ausdruck herauszuholen. Die künstlerische und die intellektuelle Praxis ist immer an

den Körper, an dessen erotische Dimension, also von der Hand hervorgebrachte Bilder.

Warburg ist jemand, der von Anfang an Sehen, Anordnen, Begreifen als eine Tateinheit verstanden hat. An die

Stelle eines doktrinären Stils und einer festen Theorie tritt eine Kunst der Möglichkeiten, die das Spiel mit

dem Fragment, mit dem Reiz des Unfertigen und Kombinatorischen einschließt. Der Bilderatlas ist buchstäblich ein

avantgardistisches Werk .

Dem Kunsthistoriker Günter Metken verdanken wir einen geistreichen Hinweis auf das musikalische Koordinatensystem

im „Atlas“: „Stellenweise erinnert der Atlas an Fotomontage und Film, deren Siegeszug Warburg ja als Zeitgenosse

miterlebte. Was Warburg da auf Reisen, in Hotelzimmern schuf, die Bilder beschneidend, umordnend, war in

Wirklichkeit Kunst; visuelle Sequenzen, Rhythmen, die einen in Schwung versetzen, gleichsam tänzerisch

überwältigen, wobei die Argumentation manchmal forciert, ihre Schlüssigkeit dem Linienfluß untergeordnet wird:

Ikonographische Weissagung aus dem Geist der Musik“.

Hinzuzufügen wäre, dass der „Atlas“ Stimmungen im starken, Schumannschen Sinn inkludiert. Eine Abfolge

widersprüchlichster Aufwallungen wird sichtbar: Denkpausen durchaus nicht ohne Humor, Wellen der Angst,

Ausmalungen des Schlimmsten wechseln mit Euphorien - die Musik Haydns mit den schönen feurigsten Symphonien ist

jedoch in weite Ferne gerückt.

Mit unendlicher Geduld für das Detail und in einer die Wörter sorgfältig abschmeckenden Sprache, bringt Warburg

nach und nach Notizgruppen zu Papier, die die kontrapunktische Dimension des „Atlas“ bezeichnen sollen. Ein Bündel fließender und stockender Schreibströme

kennzeichnet die Aufzeichnungen. Es sind Gedankensplitter so erratisch wie Aphorismen von Nietzsche oder

Gedichtfetzen des späten Hölderlin. Wie die moderne Literatur den Satzabschluß zu sprengen versucht (Coup de dés

Mallarmes), extreme Wucherung des Proustschen Satzes, Zerstörung des typographischen Satzes in der modernen

Lyrik oder wie die moderne Musik bei Schönberg, Berg und Webern das Aas am Notenschlüssel verankerte, so zittert

Warburgs Schreiblust-Schreibangst wie eine Kompassnadel auf sturmgepeitschter See.

Schon nach der Botticelli Dissertation geriet Warburg in eine Schreibhemmung, die bis zu seinem Tod anhalten

sollte, sodaß Warburg kein Hauptwerk hinterließ, sondern gerade einmal knapp 350 veröffentlichte Seiten, dazu

viele Vorträge und Manuskripte, die inzwischen publiziert vorliegen.

Wie in Atlanten auf Vulkankarten die Angabe glühend heißer Zonen fasziniert, so tauchen auf den Atlastafeln

fiebrige und vibrierende Bilder auf. Dominante Gefühle und Empfindungen des homo sapiens seit Adam und Eva sind

im „Atlas“ eingekapselt. Angst und Lust, Schmerz, Ohnmacht, Ekstase, der gellende Wahnsinn. Was primär in Rede

steht, ist der fundamentale Schmerz (poine, ponos). Was aus der Antike emporsteigt, ist die Wehklage, der

Schrei. Diesen Ereignissen verleiht die griechische Kunst eine Form, die nicht abgestimmt ist auf die Harmonien

der apollinischen Lyra sondern auf die Maßlosigkeit des dionysischen Schreis.

Warburg schlägt sich wiederholt ins Dickicht der antiken Religions-, Vegetations- und Fruchtbarkeitskulte,

vorzugsweise umzingelt er orgiastische Massenkulte Kleinasiens wie sie uns in der Gestalt des Dionysos-Kultes und seiner Gefolgschaft,

der Mänaden, vor Augen trten. Im Haar Lorbeer und Schlangen schwingen die Mänaden den Thyrsos, einen mit

Tannenzapfen an der Spitze geschmückten, mit Efeu umwundenen Stab, der auch als Waffe dient. Bei den

orgiastischen Massentreffen und ihren heiligen Handlungen, die alle zwei Jahre zu Ehren des Gottes Dionysos auf

dem schneeigen Kithairon-Gebirge stattfinden, zerreissen die im thiasotischen Taumel erfaßten Frauen Tiere und

Menschen, verzehren deren rohes Fleisch und plündern in Städten. Atemberaubend erzählt der griechische Dichter

Euripides in den „Bakchen“ vom Dionysoskult, der Züge einer Kultur des Wahnsinns und Deliriums trägt. Immer

wieder läßt Warburg Bildschöpfungen der Mänade im „Atlas“ auftreten, als gelte es der Kopfjägerei Einhalt zu

gebieten und das Ideal der Sophrosyne aufzurichten, d.h. die faktische Kontrolle und Selbstbeherrschung des

Subjekts. Es sind die Pathosgestalten der Antike- wie die Mänade oder der von den Frauen zerstückelte

Orpheus, die im Schlingwerk des „Atlas“ immer wieder

in Metamorphosen auftreten.

Den ovidianischen Märchen hat der Warburgkreis viele Studien und eine Ausstellung gewidmet, da die Metamorphosen

„den Menschen in die Hyle zurückwandeln, den raptus ad inferos versinnbildlichen.“

Mit Warburg taucht ein Bildhistoriker am Horizont des 20. Jahrhunderts auf, der die Verwandlungen,

Abschwächungen, Verpuppungen und Verdrängungen der fortwirkenden Formeln der Antike freilegte. Warburg

rekonstruierte Spuren antiker Pathosformeln, destillierte wiederkehrende Strukturen und sezierte Konstanten des

Ausdrucks als eine Art Menschheitspsychologie. Einmal beschrieb Warburg den Zweck seiner Zusammenarbeit mit dem

Philosophen Ernst Cassirer in einem Brief an diesen, in dem er sagte, „dass wir beide eine allgemeine

Kulturwissenschaft als Lehre vom bewegten Menschen schaffen werden“. Warburg, der in der Antike, die in

erhabener Tragik stilisierte Form für Grenzwerte mimischen und physiognomischen Ausdrucks fand, charakterisierte

die Pathosformeln als die „Superlative der Gebärdensprache“. Vom lebendigen Leib ausgedrückt, verflüchtigen

Gebärden, aber in einem Bild dargestellt, sind sie über lange Zeit kopierbar und somit eine Formel .

Dem Destillator der in der Literatur viel zitierten Pathosformel ist das Pathos der Vollendung versagt geblieben,

und dennoch: Der Fragment gebliebene „Atlas“ glitzert als roter Rubin im Diadem der Moderne; müßig

festzustellen, dass der „Mnemosyne-Atlas“ Wahlverwandtschaften zu Walter Benjamins grandiosem „Passagenwerk“

(1927-1940) aufweist . Benjamin, Adorno, Warburg haben

die typischen Ästhetiken des 20. Jahrhunderts geschrieben, da in ihrem Fragmentarismus die Bruchlinien der

aktuellen Avantgarden aufblitzen. Der spröde Konservatismus Warburgs steht gegen die linke Prophetie Benjamins

und gegen die Melancholie Adornos .

Mit Winckelmanns Appell „Wir müssen die Griechen nachahmen!“ begann die deutsche Kunstgeschichte im achtzehnten

Jahrhundert ihre Flugbahn, denn mit den „Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums“ , verfaßt im

Jahre 1767, hat Johann Joachim Winckelmann ein neues akademisches Fach erfunden: Die Kunstgeschichte. Wie der ungeheure Erfolg Winckelmanns in seiner Zeit

darauf beruhte, dass er neue Verhaltensweisen zu Kunstwerken lehrte: eine totale Sensibilisierung wie wir heute

sagen würden, so formulierte Warburg im Blick auf Jacob Burghardts kulturtheoretische Schriften eine

interdisziplinäre Lesart des klassischen Altertums und seiner Formschicksale.

VII

Unter den bislang vierzig Daedalus Ausstellungen war im Jahre 1993 eine Schau dem Spätwerk Aby Warburgs gewidmet.

Das Zusammenspiel der Bildersammlung von Sternglaube und Sternkunde mit dem Bilderatlas „Mnemosyne“ wurde

sichtbar gemacht. Mit dem Ziel den „Mnemosyne-Atlas“ zu rekonstruieren, begann eine Sisyphos-Arbeit von

ungeahnter Dimension. Allein die Legendierung der 1180 Bildmotive wie auch die Beschaffung der Bildformen aus

Zeitungsfotos und Reproduktionen von Kunstwerken dauerten über ein Jahr lang und beschäftigten ein Rudel von

Wiener Kunstwissenschaftlern. Schließlich ging es um nichts Geringeres als um eine maßstabsgetreue

Rekonstruktion der verlorengegangenen „Atlas-Tafeln“, diese konnten mit Hilfe alter Fotografien, die im Warburg

Institute in London vorrätig sind, identifiziert werden. Somit konnte der Bilderatlas in seiner letzten Fassung

mit 63 Tafeln in einer Rekonstruktion erstmals im Jahre 1993 in Wien zur Darstellung gelangen.

Der Schauplatz der Warburg Schau war die Aula der Akademie der bildenden Künstler, für die das Künstlerpaar Anne

und Patrick Poirier und der Architekt Thomas Kierlinger eine opulente Ausstattung entwarfen.

Das aufgeschnittene Modell des Bibliotheksbau stellten die Poiriers in eine Ellipse, welche die ovale Leseform

des Hamburger Lesesaals aufgriff. Die hintere Ellipsenwand war mit Notizblättern Warburgs aus dem Nachlass

gespickt; die astrologische Bilder-Sammlung lief linear auf das schreinartige herausgehobene Bibliotheksmodell

als das Haus der Mnemosyne zu, das nach beiden Seiten in einen weißen Kreuzgang mit Studierzellen für die

einzelnen Tafeln des „Mnemosyne-Atlas“ ausstrahlte .

VIII

Wir erkennen, dass in der Gegenwart die Antike große Beachtung erfährt .

So eröffnete im April das Metropolitan Museum in New York seinen noblen Antiken-Flügel. Tausende Objekte, die

bisher in den Magazinen schlummerten, erblickten das Licht der Öffentlichkeit; die Freude ist groß über den

Abschluß eines Großprojektes, das Anfang der neunziger Jahre in Angriff genommen wurde und 220 Mio. Dollar

verschlang. Der Louvre hat zuletzt eine ausschweifende Praxiteles Ausstellung eingerichtet, nicht unfern vom

Louvre, in der Bibliothèque Nationale wurden illuminierte Kodizes zu Homers „Odyssee“ und „Ilias“ aufgeblättert

und die Documenta wollte uns Glauben machen, daß die Moderne unsere Antike sei.

Eine weitere Lesart des „Mnemosyne-Atlas“ erfolgte 2007 im Musensaal der Albertina unter Berücksichtigung des

aktuellsten Forschungsstandes in asketischer Formgebung , der pluridisziplinäre Charakter des Unternehmens ist

unverkennbar. Diese Ausstellung ist kein Gesellen- sondern ein Meisterstück. Es handelt sich um ein wenig

Verführung, Verführung zu einem mediterranen Effekt, der den alteuropäischen Kulturen innewohnt. Hier treffen

Licht, Himmel und Erde unnachahmlich aufeinander. Das Azurblau des Himmels, das Smaragdgrün des Meeres, die

Terra Rossa. Das sind Bilder unserer europäischen Identität.

EPILOG

Viele Sommer verbrachte Mandelstamm seit 1915 auf der Halbinsel Krim, als mittelloser

Gast, manchmal als

umherstreifender Vagabund. Hier imaginiert er den Mittelmeerraum und die antiken Griechen. Paul Celan erwarb im

Mai 1957 die gesammelten Werke von Mandelstamm im russischen Original. Ein Gedicht aus dem Jahre 1905 in der

Übertragung ins Deutsche von Celan lautet:

Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken.

Ich las im Schiffsverzeichnis, ich las, ich kam nicht weit:

Der Strich der Kraniche, der Zug der jungen Hecke

Hoch über Hellas, einst, vor Zeit und Aberzeit.

Wie jener Kranichkeil, in Fremdestes getrieben-

Die Köpfe, kaiserlich, der Gotteschaum drauf, feucht-

Ihr schwebt, ihr schwimmt-wohin? Wär nicht drüben,

Achäer, solch ein Troja, ich frag, was gält es euch?

Homer, die Meere, beides: die Liebe, sie bewegt es.

Wem lausch ich und wen hör ich? Sieh da, er schweigt, Homer.

Das Meer, das schwarz beredte, an dieses Ufer schlägt es,

zu Häupten hör ichs tosen, es fand den Weg hierher.

Wien im November 2007

Abschrift des handschriftlichen Manuskripts: Lea Alice Bernhard

Dieser Text wurde in gekürzter Form anläßlich der Ausstellungsöffnung „Aby Warburg. Der

Bilderatlas Mnemosyne“ am

22. November 2007 im Musensaal der Albertina von Gerhard Fischer vom Blatt gelesen

ABY WARBURG — MNEMOSYNE-ATLAS

61 Bildtafeln in der von Daedalus rekonstruierten Fassung von

1993. Insgesamt umfasst der Fragment gebliebene Atlas in seiner

letzten Fassung 1100 Bildformen. Die Fotografien zeigen die Aufstellung des Atlas im Albertina Museum im Jahr

2007/2008.

Fotos: Gerhard Fischer.

Mnemosyne Atlas, Tafel 39 zeigt Reproduktionen von Botticellis

Gemälde Geburt der Venus und Allegorie des Frühlings

(Primavera).

Mnemosyne Atlas, Tafel 39, Detail

Sandro Botticelli — Geburt der Venus — 1484–1486. Uffizien

Das Mädchen im Arm des Windgottes Zephyr am linken Bildrand

des Gemäldes „Geburt der Venus“ kann Iris sein , die

in der griechischen Mythologie den Beinamen „Goldgeflügelte“

trägt, mit Zephyr soll sie einen Sohn gezeugt haben, den Eros.

Auch Chloris, Anemona oder Aura wurde vorgeschlagen. Im Griechischen bedeutet „aura“ „Lufthauch“. Ein Hauch

entfährt dem

Mund des Mädchens, ein goldener Schimmer überzieht die Flügel,

den Rand der Muschel, die Haare der Venus, das Gras am Ufer

und die Blätter der Bäume.

Mnemosyne Atlas, Tafel 39, Detail

Sandro Botticelli — Primavera — 1482. Uffizien

Die botanische Vielfalt mit 500 verschiedenen Pflanzenarten in

„Primavera“ hat Mirella Levi d‘Ancona vorzüglich analysiert:

„Botticelli‘s Primavera. A botanical interpretation including

astrology, alchemy, and the Medici“, Florenz 1983. Am rechten Bildrand von „Primavera“streckt der Luftgott

Zephyr die

Arme nach der fliehenden Nympfe Chloris aus, seinen Lippen

entströmt ein Luftstrahl. Während der lustvollen Vereinigung

quellen Blumen aus dem Mund der Nympfe. Die erotische Fata

Morgana geht zurück auf die „Fasti“ des Ovid.